食事の際、GI値は意識できていますか?

みなさんはGI値という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

GIとはグリセミック・インデックスの略で食後血糖値の上昇度を示します。ブドウ糖を摂取した際の血糖値の上昇度合いを100とし、それに対して実際に食べた食品の血糖値の上昇度がどのくらいかを数値化したものがGI値として表されます。

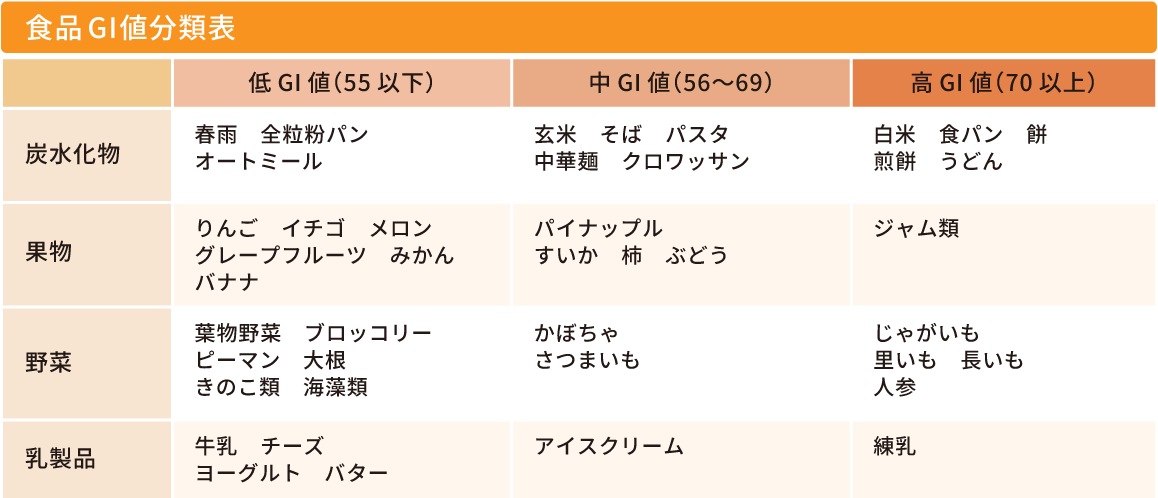

GI値は食品毎に決められており、GI値70以上が高GI食品、56~69が中GI食品、55以下が低GI食品として分類されます。

高GI食品は糖の吸収が早いため血糖値が上がりやすくなるのに対し、低GI食品は糖の吸収が穏やかなため、糖尿病や肥満のリスクを低減すると言われています。

血糖値の急上昇によるリスクは?

食事をすると、食品中に含まれる糖分がブドウ糖として血液中に吸収されます。血液中のブドウ糖の濃度のことを血糖値といいます。

血糖値が上昇するとすい臓は インスリンを分泌し、血液中の糖を肝臓や筋肉、脂肪組織などの細胞に取り込むこ とで血糖値を一定に保つよう働きます。

血糖値が急上昇すると、大量のインスリンを分泌することで血糖値を下げようとしますが、血糖値の急降下は空腹感や眠気、 集中力の低下などを引き起こします。

また、インスリンは脂肪を作る・脂肪の分解を抑制することで脂肪を蓄えてしまう面もあるため血糖値の急上昇は肥満にも繋がります。

食事でGI値を抑えるコツは?

低GI食品には肉や魚などのたんぱく質、乳製品、野菜(芋類などのでんぷん質は除く)、きのこ類、海藻類などがあげられます。

反対に高GI食品は主食の白米やパン、麺類などの炭水化物が代表的です。

しかし、低GI食品ばかりを摂り炭水化物を制限し過ぎると栄養バランスが悪くなるだけでなく、食事の満足感を得られなくなったり、疲れやストレスを溜めやすくなってしまいます。

GI値を抑えるために食事の際には以下のポイントも意識しましょう。

炭水化物などの高GI食品は最後に食べる!

食べる順番にも気をつけましょう。食物繊維を多く含む食品(野菜、海藻、きのこ類)は消化吸収に時間がかかります。

また、たんぱく質は血糖値を上げる物質の分泌を抑えたり、胃の働きをゆるやかにするホルモンの分泌を促します。

それらのおかずを食事の最初に食べる事によって炭水化物に多く含まれる糖の消化吸収を遅らせ血糖値の急上昇を抑え、インスリンの過剰分泌を防ぐことが出来ます。

よく噛んで食べる

同じ食べ物でもよく噛んで食べると満足感を得られやすくなり食事量を抑えることに繋がるため、結果としてGI値を低く抑えることが出来ます。

すりおろしたり、つぶしたりする調理法は糖の吸収率を高めるので、噛みにくいなどの問題がなければなるべくよく噛んで食べられる料理にしましょう。

酢を食事に取り入れる

酢も血糖の上昇を抑える作用があります。副菜として野菜や海藻の酢の物を取り入れるのもおすすめです。

レモン汁にも同様の効果があります。但し、お酢ドリンクの場合は飲みやすくするため糖質が含まれているものが多いため注意が必要です。

規則正しい食事を摂る

1日の食事量が同じでも、食事回数が少なく一食当たりの量が多くなると血糖値は上がりやすくなります。

次の食事まで時間が長くなりそうな場合はGI値の低い乳製品や大豆製品などの間食を取り入れると良いでしょう。

うどんは小麦粉が主原料のためGI値が高くなります。

中華麺やパスタは卵や油脂などの材料の影響でうどんと比較してGI値がやや低くなります。

そば粉自体は食物繊維が豊富なためGI値は低めになりますが、そば粉の含有割合によってGI値は異なります。

食品GI値分類表

| 低GI値(55以下) | 中GI値(56~69) | 高GI値(70以上) | |

|---|---|---|---|

| 炭水化物 | 春雨、全粒粉パン、オートミール | 玄米、そば、パスタ、中華麺、クロワッサン | 白米、食パン、餅、煎餅、うどん |

| 果物 | りんご、イチゴ、メロン、グレープフルーツ、みかん、バナナ | パイナップル、すいか、柿、ぶどう | ジャム類 |

| 野菜 | 葉物野菜、ブロッコリー、ピーマン、大根、きのこ類、海藻類 | かぼちゃ、さつまいも | じゃがいも、里いも、長いも、人参 |

| 乳製品 | 牛乳、チーズ、ヨーグルト、バター | アイスクリーム | 練乳 |

低GI食品の見分け方は?

低GI食品の見分け方は?

炭水化物の場合は、精製されていない『白色よりも茶色っぽいもの』を選びましょう。

精製する過程で糖の吸収を穏やかにする食物繊維が失われていくためGI値も高くなっていきます。

白米に混ぜて炊く雑穀米ミックスは食べやすく食事に取り入れやすいのでおすすめです。

GI値とカロリーの関係は?

GI値とカロリーの関係は?

GI値はカロリーとは無関係です。カロリーは、食品に含まれる栄養全ての熱量を表したものです。

たんぱく質や脂質の摂り過ぎが原因で肥満となる可能性があるため、GI値だけでなくカロリーや食事のバランスにも注意しましょう。

(薬剤師 青山 桃佳)

ご覧になった時点と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。