原水爆禁止世界大会2025(長崎)の参加報告会を開催しました。(パート3)

長崎で8/6から8/10の間で開催された、原水禁世界大会に参加してきました。

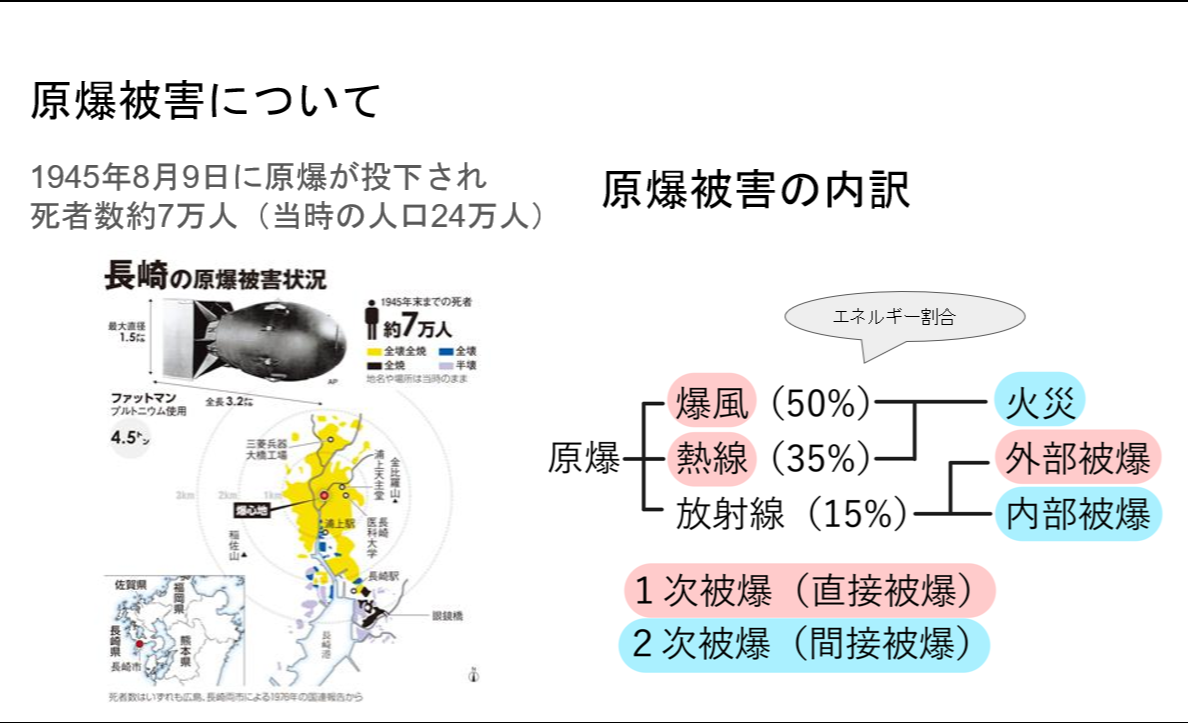

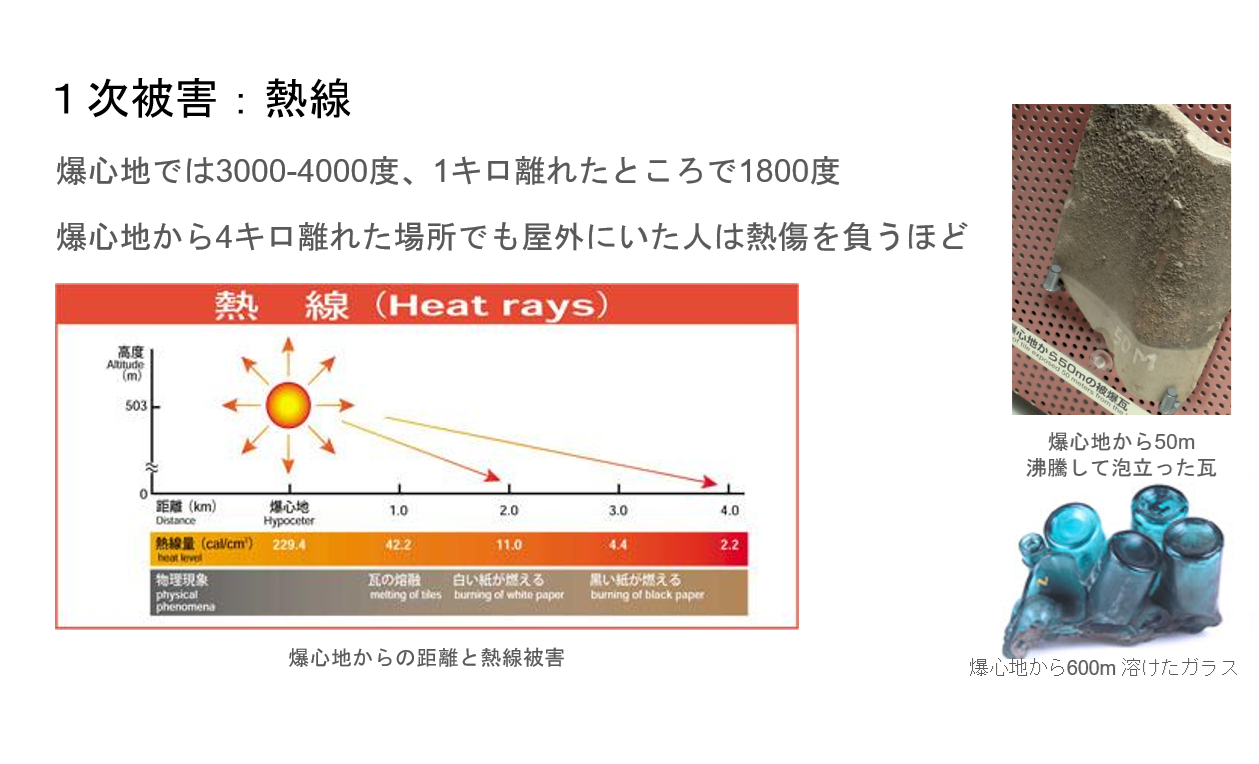

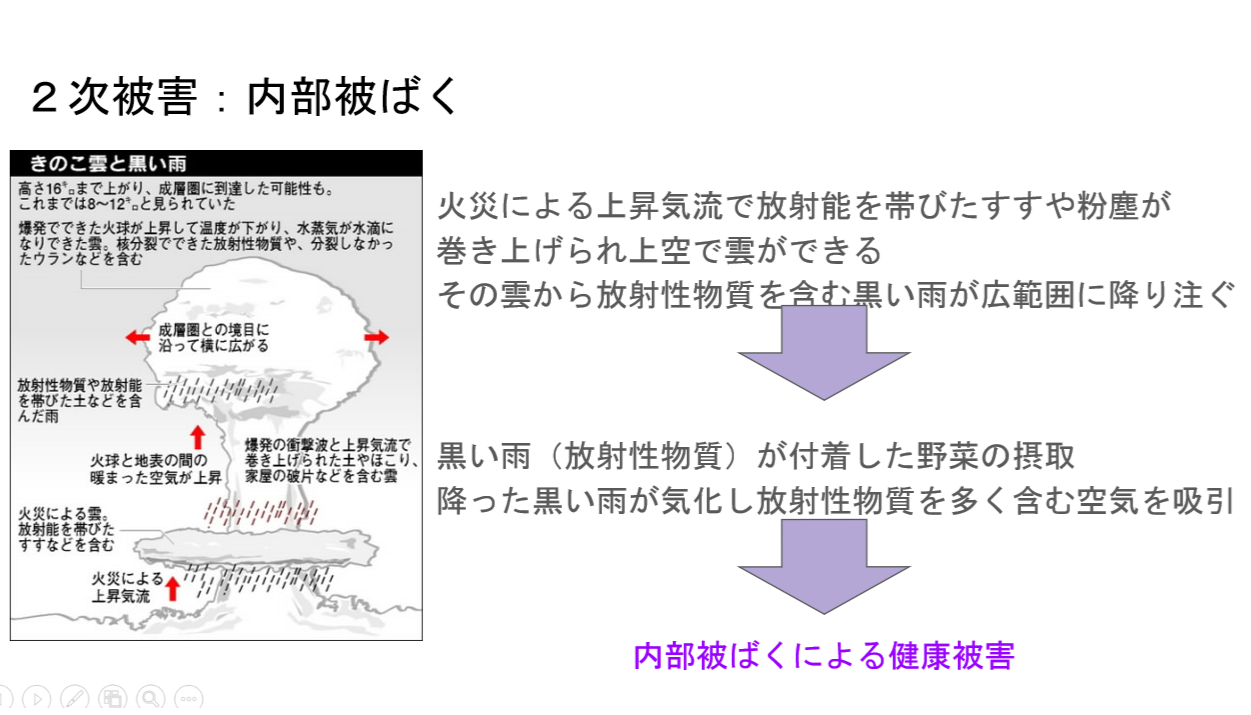

世界大会では様々な方の被爆体験談を聞くことができました。今まで仲良く遊んでいた友人や大切な家族が、急に落とされた原爆により亡くなってしまった話、熱線により皮膚がただれ、重度のやけどで顔の判別が難しいほどの被害を受けた話、爆風でガラスの破片が身体に刺さった話など、想像するととても恐ろしく感じました。どれも同じ内容ではなく、被害とその大きさは違っていました。家庭環境、住居環境も違うなど、一人一人違った人生を歩んでいる途中に原爆での被害に遭い、環境は違っても人生が一変してしまったという共通点があることを知りました。また、生き残っても被爆の後遺症に苦しみ、仕事もままならないことから貧困生活が続くお話しや、後遺症は多岐にわたり治療法も無く、物資が少ない状況の中で対症療法のみで苦しい生活をされたお話しなども聞きました。

被爆者のお話の中でもWさんのお話が特に印象に残りました。当日16歳で爆心地から2.5km離れたところで被爆されたWさんは、鉄骨の下敷きとなり半身不随で二度と歩けない体になりました。そんな辛い日々が続く中で原爆被害の実相を知ってもらうために世界大会に登壇されています。第2回大会で登壇した際には、「世界の皆さん、どうぞ私を映してください。そして二度と私を作らないで。」と訴えました。被爆によってうけた被害を伝えるため、スピーチでは自身を見て貰う必要があります。カメラ、フラッシュが自身に向けられ、多くの目に晒されます。16歳という若さで被害に遭い、外で遊んだり、きれいな格好をしてお出掛けすることができなくなってしまったことを思うと、被害は体だけではなく、こころにも深い傷を負っていると思いました。

学生時代に歴史の授業で原爆の被害について学びましたが、原爆で亡くなった方の数や、被害規模の数字やデータでしか学んで来なかったと感じました。資料館の見学、被爆者の証言を耳にしたあとでは、教科書で学んでいることは不十分だったのではと思いました。原爆被害について学び、二度と繰り返さないために何ができるのか考えてこそ平和学習だと思います。

このような惨劇を二度と繰り返さないために、私が考えたことはまず第一に、過去に起きたことを「忘れない」ことが大切だと思います。被爆者の方々の証言や歴史の記録に触れ、それを次の世代へ伝えること。それが、戦争の恐ろしさや平和の大切さを広める第一歩だと感じます。

二つ目に、日々の生活の中で他人への思いやりや対話を大切にすることも、平和を築く小さな一歩だと思います。戦争は、人と人との分断や憎しみから始まるといいます。だからこそ、今ある日常の中で、誰かと争う前に理解し合おうとする姿勢を持つことも、私たちにできる「平和の行動」なのではないでしょうか。長崎での原爆被害の学びは、私にとって単なる歴史の知識ではなく、今を生きる私たちに突きつけられた問いだと思います。私はこの学びを心に刻み、これからも平和について考え続けていきたいです。

菊水ひまわり薬局 薬剤師 (M.H)